La scorsa settimana sono andat@ allo Spazio Cinema Anteo a vedere il documentario “Letizia Battaglia: Shooting the Maphia”: attraverso una serie di interviste, foto e video d’archivio il regista Kim Longinotto si propone di ricostruire la figura della fotografa siciliana dagli anni ’70 a oggi, riservando una particolare attenzione alla produzione fotografica legata agli omicidi di mafia che Battaglia cominciò a documentare per il quotidiano palermitano L’Ora a partire dal 1969. La raccolta, il montaggio e la rilettura di questi materiali audiovisivi tratteggiano una persona che è ben lontana dal percepirsi e raccontarsi come un tipo fisso in una narrazione idealizzata, epidermica, ripulita dalle contraddizioni. Al contrario, ne emerge una donna che ha fatto del desiderio – per i suoi compagni, per la sua gente, per la sua terra, per il suo corpo, per la fotografia più di ogni altra cosa – il motore propulsore della propria identità. “La macchina fotografica”, dichiara Battaglia in una delle scene iniziali, “mi ha dato l’opportunità di realizzarmi pienamente come persona”. Questa scelta e/o necessità di autodeterminarsi attraverso la fotografia mi ha riportato alla memoria la storia del fotografo britannico Giles Duley che ho scoperto nel 2014 mentre scrivevo la tesi magistrale sull’impiego dei droni lungo il confine afghano-pakistano nel decennio 2004-2014. Giorno dopo giorno precipitavo nel deep web degli armamenti proibiti dalla “Convenzione ONU su certe armi convenzionali” e l’algoritmo di Google mi ha paracadutat@ in questo TED Talk.

Un doveroso disclaimer: l’attivista per i diritti delle persone con disabilità Sofia Righetti ha dedicato uno dei suoi ultimi post su Instagram all’icona del “Super-Cripple”, che con una traduzione letterale potrebbe essere reso come il “super-storpio, lo stereotipo che la società ha creato sulle persone con disabilità, per poterle includere ed accettare. Si ritiene che le persone con disabilità siano sempre straordinarie, che qualsiasi cosa facciano debba essere eroico, fuori dal comune, letteralmente delle imprese eccezionali […] Questo crea una grossa ansia nelle persone con disabilità, perché fin da subito si sentono in dovere di eccellere, di dimostrare di poter fare cose eccezionali, di dover lavorare e impegnarsi il doppio rispetto ai normoabili per essere considerate, altrimenti passano nella zona grigia dell’invisibilità“. Ecco, Duley avrebbe tutte le caratteristiche per essere incasellato in questo stereotipo: nel 2011, quando era in Afghanistan per documentare la missione del settantacinquesimo reggimento di cavalleria USA, calpesta uno ordigno esplosivo improvvisato (IED) e subisce l’amputazione di entrambe le gambe e del braccio sinistro. Dopo oltre 30 operazioni chirurgiche e un lungo percorso di riabilitazione, torna sul campo per recuperare le fila di “Legacy of War”, un progetto fotografico di lungo corso finanziato tramite la piattaforma Kickstarter col proposito di documentare le conseguenze fisiche, psichiche, relazionali e culturali dei conflitti per i superstiti e le loro comunità. Negli ultimi anni Duley è stato testimone di alcuni tra i più drammatici scenari di guerra in Medio Oriente e Africa Sub Sahariana, tra cui la guerra civile in Siria, e nel 2015 l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) gli ha chiesto di raccogliere all’interno dei campi profughi le storie dei migranti in viaggio verso l’Europa lungo le rotte mediterranea e balcanica.

I criteri identificativi del “super-cripple” sembrerebbero esserci tutti (non bastasse, Duley è anche uno chef straordinario, a giudicare dalle foto delle leccornie auto-prodotte che pubblica sul suo profilo Instagram @onearmedchef). Ma non è per i ravioli al nero di seppia farciti di polpa di granchio che io non sarei in grado di riprodurre neanche con 50 braccia che torno ciclicamente a scrivere di Duley. Né per il fatto che si sia rimesso a lavoro, consapevole delle severe criticità che il suo corpo in questa nuova forma si sarebbe trovato ad affrontare. Criticità che Duley non ha mai omesso o ridimensionato nei suoi discorsi pubblici, perché fingere di non vedere la propria disabilità significherebbe negare il proprio corpo e l’identità di cui esso costituisce parte integrante. Da sei anni a questa parte seguo con affetto e gratitudine le sue scorribande in giro per il mondo perché la sua fotografia segna un cambio di prospettiva per me rivoluzionario: si impegna a raccontare i corpi in una lingua visiva programmaticamente estranea al concetto di conformità come espressione del valore, rifiutando il pietismo e la discriminazione di cui si fa vettore l’abilismo. Ce lo diciamo spesso, i corpi non dovrebbero essere gerarchizzati lungo una scala di validità sulla base di criteri quali appartenenza etnica, identità di genere, peso corporeo, disabilità fisica e/o psichica e giudicati più o meno validi a seconda della posizione occupata (che è poi misura del potere che ciascun corpo detiene). Ma sappiamo anche quanto è raro trovare e creare spazi di rappresentazione per “corpi non convenzionali”. Una delle prime frasi che Duley ricorda di aver rivolto alla sorella al suo risveglio in ospedale è stata “I am still a photographer”. Sono ancora un fotografo. Questa è la mia identità, il mio modo di stare al mondo, di descriverlo come osservatore partecipante. Per tornare a lavorare (e, nelle parole di Letizia Battaglia, realizzarsi pienamente come persona), Duley capisce che non può ignorare la nuova realtà del suo corpo: ripensa alle statue greco-romane, per la gran parte mutilate o acefale, all’armonia, all’equilibrio e all’eleganza a cui nella storia dell’arte sono da sempre associate, e realizza una serie di autoritratti in b&w dove la fotografia agisce da vero e proprio strumento di trasfigurazione.

È un’operazione semplice, ma folgorante: recuperando i canoni di bellezza della scultura greco-romana e trasformando il corpo stesso in un’opera d’arte e in un mezzo di storytelling, Duley offre allo sguardo una rappresentazione che il nostro occhio non decodifica come anomala, incompleta, (in)valida, perché non la osserva attraverso il filtro dell’abilismo. Così facendo, dimostra non solo l’assoluta arbitrarietà dei canoni estetici, suscettibili di variazione in base ai processi socio-culturali che le comunità vivono nel corso della storia, ma soprattutto mette in crisi l’assunto che esista un’estetica unica e conferma che l’origine della discriminazione non risiede nel corpo della persona disabile ma nel punto di vista di chi guarda e nel suo sistema di misurazione del valore.

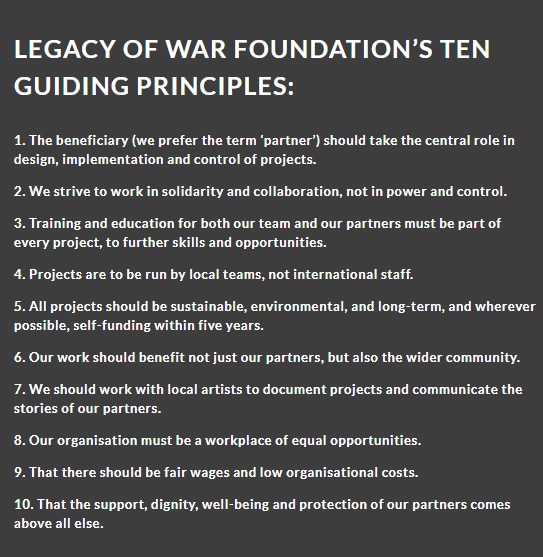

Nel 2017 “Legacy of War” si è trasformato in una ONG di cooperazione internazionale a supporto dei superstiti dei conflitti armati. Contrariamente a molte organizzazioni che, seppur animate da buone intenzioni, cadono nel bias neo-coloniale del white saviourism e realizzano dei progetti per la gran parte finanziati con fondi pubblici e/o privati stranieri, gestiti da staff quasi esclusivamente internazionale (senza prevedere percorsi di formazione per la trasmissione delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie alle comunità locali), “Legacy of War” parte dal presupposto che nessun reale cambiamento può avvenire senza desiderare e attuare un’effettiva condivisione del potere tra i diversi gruppi sociali di una comunità.

In una dichiarazione-manifesto rilasciata il 16 luglio scorso e pubblicata sul sito della Fondazione, Duley riconosce che, nonostante le gigantesche difficoltà che la disabilità gli pone nella gestione della vita quotidiana, può beneficiare di una serie di privilegi correlati al suo status economico, al colore della sua pelle, alla sua nazionalità e sottolinea come dopo l’incidente abbia ricevuto il pieno supporto del sistema sanitario nazionale che gli ha garantito tutti gli strumenti indispensabili alla riabilitazione. Ognun@ di noi può detenere una condizione di privilegio in relazione a quelle componenti della propria identità che si conformano agli standard normativi dettati dalla cultura patriarcale occidentale, ma essere soggett@ a discriminazione su altri piani rispetto ai quali non raggiunge la soglia minima di conformità fissata come prerequisito di legittimazione. Da qui l’esigenza di redistribuire equamente il potere e bilanciare le opportunità a vantaggio delle categorie sistematicamente marginalizzate dall’intersezione di più direttrici di discriminazione.

In una dichiarazione-manifesto rilasciata il 16 luglio scorso e pubblicata sul sito della Fondazione, Duley riconosce che, nonostante le gigantesche difficoltà che la disabilità gli pone nella gestione della vita quotidiana, può beneficiare di una serie di privilegi correlati al suo status economico, al colore della sua pelle, alla sua nazionalità e sottolinea come dopo l’incidente abbia ricevuto il pieno supporto del sistema sanitario nazionale che gli ha garantito tutti gli strumenti indispensabili alla riabilitazione. Ognun@ di noi può detenere una condizione di privilegio in relazione a quelle componenti della propria identità che si conformano agli standard normativi dettati dalla cultura patriarcale occidentale, ma essere soggett@ a discriminazione su altri piani rispetto ai quali non raggiunge la soglia minima di conformità fissata come prerequisito di legittimazione. Da qui l’esigenza di redistribuire equamente il potere e bilanciare le opportunità a vantaggio delle categorie sistematicamente marginalizzate dall’intersezione di più direttrici di discriminazione.

Per concludere una nota sul linguaggio che, ben lontano dall’essere un mezzo espressivo neutrale, plasma la nostra visione del mondo esterno e di riflesso dei nostri mondi interiori: dato che le comunità locali saranno al centro della pianificazione e dell’implementazione dei progetti promossi dall’ONG, “Legacy of War” ha scelto di non utilizzare il termine “beneficiari” e di sostituirlo con quello di “partner”. Perché la costruzione di una società più equa non può prescindere da una decolonizzazione della lingua e delle dinamiche di comunicazione.

P.s: una copia autografa di questa foto mi tiene compagnia sulla parete. Mi è arrivata anni fa via posta dentro una busta color senape con l’indirizzo scritto a mano e racconta la storia della somma di due mani che formano una famiglia. Da allora nei momenti in cui sento l’esigenza di prendere le distanze e silenziarmi, mi ricorda che la terapia più efficace sul lungo periodo è il contatto con l’altr@ attraverso la continua riscoperta di quanto ai nostri occhi è più familiare e misterioso al tempo stesso.

Pps: Duley è stato recentemente ospite del podcast “The Worldwide Tribe: Stories from the Refugee Crisis”. Più british della Regina. Garantito.